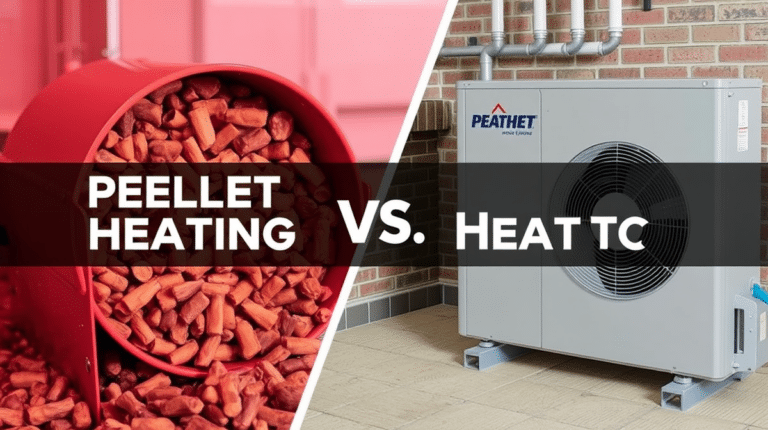

Pelletheizung vs. Wärmepumpe: Der Systemvergleich

Die Wahl des richtigen Heizsystems ist eine Entscheidung, die Hausbesitzer oft vor Herausforderungen stellt. Besonders zwei Lösungen stehen derzeit im Fokus: Pelletheizungen und Wärmepumpen. Beide versprechen effizientes Heizen bei geringeren Umweltauswirkungen als konventionelle Öl- oder Gasheizungen. Doch welches System eignet sich besser für welchen Anwendungsfall? Dieser umfassende Vergleich beleuchtet die jeweiligen Stärken und Schwächen und hilft bei der Entscheidungsfindung.

Funktionsweise und Effizienz der Pelletheizung

Eine Pelletheizung nutzt gepresste Holzreste als Brennstoff. Diese Holzpellets werden automatisch aus einem Vorratsbehälter in die Brennkammer transportiert und dort verbrannt. Die entstehende Wärme wird an das Heizsystem abgegeben.

Der Wirkungsgrad moderner Pelletheizungen liegt bei beeindruckenden 90 bis 95 Prozent. Das bedeutet, dass nahezu die gesamte im Brennstoff enthaltene Energie in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Pelletheizungen gelten als CO₂-neutral, da bei der Verbrennung nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, wie die Bäume während ihres Wachstums aufgenommen haben.

Ein weiterer Vorteil: Pellets als Brennstoff sind relativ preisstabil und weniger abhängig von globalen Energiemärkten als Öl oder Gas. Die Pelletproduktion erfolgt zudem häufig regional, was kurze Transportwege und eine positive Wertschöpfung vor Ort bedeutet.

Funktionsweise und Effizienz der Wärmepumpe

Eine Wärmepumpe arbeitet nach einem anderen Prinzip: Sie entzieht der Umgebung (Luft, Erdreich oder Grundwasser) Wärmeenergie und hebt diese auf ein nutzbares Temperaturniveau an. Dieser Prozess benötigt elektrischen Strom, jedoch deutlich weniger Energie, als am Ende als Wärme zur Verfügung steht.

Die Effizienz einer Wärmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) ausgedrückt. Diese gibt an, wie viel Wärmeenergie pro eingesetzter Kilowattstunde Strom erzeugt wird. Moderne Wärmepumpen erreichen JAZ-Werte zwischen 3,5 und 5, was bedeutet, dass aus einer Kilowattstunde Strom 3,5 bis 5 Kilowattstunden Wärmeenergie gewonnen werden.

Besonders die Luft-Wasser-Wärmepumpe hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, da sie ohne aufwändige Erdarbeiten installiert werden kann. Erdwärmepumpen bieten hingegen stabilere Leistungswerte über das Jahr, erfordern aber Bohrungen oder großflächige Erdkollektoren.

Wärmepumpen arbeiten besonders effizient in Verbindung mit Niedertemperatur-Heizsystemen wie einer Fußbodenheizung. In Kombination mit eigenem Photovoltaikstrom können sie nahezu klimaneutral betrieben werden.

Vergleich der Anschaffungs- und Betriebskosten

Bei den Anschaffungskosten liegen beide Systeme über konventionellen Heizungen. Eine Pelletheizung kostet inklusive Installation zwischen 15.000 und 25.000 Euro, abhängig von Leistung und Ausführung. Hinzu kommen Kosten für den Pelletspeicher und gegebenenfalls für einen Pufferspeicher.

Für eine Wärmepumpe müssen je nach Typ zwischen 12.000 und 30.000 Euro kalkuliert werden. Erdwärmepumpen liegen preislich am oberen Ende dieser Spanne, da die Erdbohrungen oder das Verlegen von Erdkollektoren zusätzliche Kosten verursachen.

Bei den Betriebskosten spielen die aktuellen Energiepreise eine entscheidende Rolle. Derzeit liegen die Kosten für Pellets bei etwa 6 bis 7 Cent pro Kilowattstunde, während Strom für Wärmepumpen mit Wärmepumpentarif etwa 25 bis 30 Cent pro Kilowattstunde kostet. Durch die höhere Effizienz der Wärmepumpe relativiert sich dieser Preisunterschied jedoch: Bei einer Jahresarbeitszahl von 4 betragen die effektiven Kosten pro Kilowattstunde Wärme nur 6 bis 7,5 Cent – vergleichbar mit Pellets.

Wichtig ist auch der Aspekt der langfristigen Kostenentwicklung. Während Strompreise tendenziell steigen könnten, ist bei Pelletpreisen durch zunehmende Nachfrage ebenfalls mit Steigerungen zu rechnen. Allerdings bieten beide Systeme mehr Preisstabilität als fossile Brennstoffe.

Platzbedarf und bauliche Voraussetzungen

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Heizsystemen liegt im Platzbedarf. Eine Pelletheizung benötigt:

- Heizraum für den Kessel (ähnlich wie bei konventionellen Heizungen)

- Platz für den Pelletlagerraum oder -tank (ca. 5-7 m³ für ein Einfamilienhaus)

- Einen Schornstein für die Abgasführung

Demgegenüber benötigt eine Wärmepumpe:

- Stellfläche für die Inneneinheit (deutlich kleiner als ein Heizkessel)

- Bei Luft-Wärmepumpen: Platz für die Außeneinheit mit ausreichend Luftzirkulation

- Bei Erdwärmepumpen: Ausreichend große Gartenfläche für Kollektoren oder Platz für Tiefenbohrungen

- Keinen Schornstein

Besonders bei Bestandsgebäuden mit begrenztem Platzangebot kann der Raumbedarf ein entscheidendes Kriterium sein. Hier könnten Luft-Wärmepumpen Vorteile bieten, während Pelletheizungen mehr Platz erfordern.

Eignung für verschiedene Gebäudetypen

Nicht jedes Heizsystem eignet sich gleichermaßen für jeden Gebäudetyp. Die Pelletheizung zeigt ihre Stärken besonders in:

– Bestandsgebäuden mit höherem Wärmebedarf

– Häusern mit bereits vorhandenem Schornstein

– Gebäuden mit Heizkörpern, die höhere Vorlauftemperaturen benötigen (>50°C)

– Regionen mit guter Versorgungsinfrastruktur für Pellets

Die Wärmepumpe hingegen eignet sich hervorragend für:

– Gut gedämmte Neubauten

– Sanierte Altbauten mit reduziertem Wärmebedarf

– Gebäude mit Niedertemperaturheizungen (Fußboden-, Wandheizung)

– Häuser mit eigener Photovoltaikanlage

– Standorte ohne Anschlussmöglichkeit für Brennstofflieferungen

In puncto Energieeffizienz ist die Wärmepumpe besonders zukunftsträchtig, da sie mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Strommix immer klimafreundlicher wird.

Umweltbilanz und Nachhaltigkeit im Vergleich

Beide Heizsysteme bieten deutliche ökologische Vorteile gegenüber fossilen Heizungen. Die Pelletheizung punktet mit:

– Nahezu CO₂-neutraler Energiequelle (bei nachhaltiger Forstwirtschaft)

– Nutzung eines nachwachsenden Rohstoffs

– Regionaler Wertschöpfung

Zu beachten ist jedoch der Feinstaubausstoß, der trotz moderner Filtertechnik höher ist als bei anderen Heizsystemen. Zudem muss für eine wirklich positive Umweltbilanz die nachhaltige Herkunft der Pellets gewährleistet sein.

Die Wärmepumpe überzeugt umwelttechnisch durch:

– Keine direkten Emissionen am Betriebsort

– Hohe Energieeffizienz

– Zunehmend grünere Bilanz durch wachsenden Anteil erneuerbarer Energien im Strommix

Die Umweltbilanz einer Wärmepumpe hängt stark von der Stromquelle ab. Mit eigenem PV-Strom oder einem Ökostromtarif ist sie nahezu klimaneutral. Zu berücksichtigen sind allerdings auch die in den Kältemitteln enthaltenen teilweise klimaschädlichen Gase, wobei die Industrie zunehmend auf umweltfreundlichere Alternativen setzt.

Intelligente Steuerung und Kombinationsmöglichkeiten

Moderne Heizsysteme lassen sich durch intelligente Steuerungssysteme optimieren. Sowohl Pelletheizungen als auch Wärmepumpen profitieren von:

– Wettergeführter Regelung

– Smarten Thermostaten mit Fernzugriff

– Selbstlernenden Systemen, die Nutzungsgewohnheiten berücksichtigen

– Integration in Smart-Home-Umgebungen

Besonders interessant sind Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Systemen:

Die Pelletheizung lässt sich gut mit Solarthermie kombinieren, um im Sommer die Warmwasserbereitung zu übernehmen und in der Übergangszeit die Heizung zu unterstützen.

Die Wärmepumpe harmoniert perfekt mit einer Photovoltaikanlage, die den benötigten Strom nachhaltig erzeugt. Zudem gibt es hybride Lösungen, bei denen die Wärmepumpe an besonders kalten Tagen von einem Heizstab oder einem anderen Heizsystem unterstützt wird.

Fazit: Die richtige Wahl treffen

Die Entscheidung zwischen Pelletheizung und Wärmepumpe hängt von zahlreichen individuellen Faktoren ab. Beide Systeme bieten überzeugende Vorteile gegenüber fossilen Heizungen, unterscheiden sich aber in ihren Stärken und optimalen Einsatzgebieten.

Die Pelletheizung ist besonders für Bestandsgebäude mit höherem Wärmebedarf und bereits vorhandenem Schornstein attraktiv. Sie bietet eine nachhaltige Alternative, wenn eine Wärmepumpe aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht optimal arbeiten würde.

Die Wärmepumpe hingegen repräsentiert einen zukunftsweisenden Ansatz, der besonders in gut gedämmten Gebäuden mit Niedertemperaturheizungen seine Effizienzvorteile ausspielt. Mit steigendem Anteil erneuerbarer Energien im Strommix wird ihre Umweltbilanz kontinuierlich besser.

Für eine fundierte Entscheidung empfiehlt sich eine professionelle Heizlastberechnung und Energieberatung, die die spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes berücksichtigt. Auch die Verfügbarkeit von Fördermitteln sollte in die Überlegungen einbezogen werden, da diese die Wirtschaftlichkeit beider Systeme erheblich verbessern können.

Mit der richtigen Planung und Dimensionierung bieten sowohl Pelletheizungen als auch Wärmepumpen eine zukunftssichere, umweltfreundliche Heizlösung, die langfristig zur Reduzierung der Heizkosten und zum Klimaschutz beiträgt.